Read this review in English here.

“我们是中国女同,和妈妈的关系都不会太好。”

“不不,我们和爸爸的关系更差。”

“不不不,我们没有爸爸。”

九月十四日,在江麟冶的新摄影展 Scavenger Hunt 开幕那天,我和一群在场的女同聊起家庭,话题不知怎么就转到了这里。我们都笑了。那笑声里有共鸣,也有一点苦涩。我们反复用同一句话形容自己的家庭关系:“和他们不太熟”。乍听像是客气的疏离,但越想越觉得,那种“不熟”其实指向的是更具体的空白。

这句话在海外的华人圈子里并不陌生。我们说着不同的语言,用着不同的语气,却都有相似的分寸感。我们会用它形容婚礼上偶尔见到的亲戚,形容搬去别的城市的表兄妹,也用它形容另一代的长辈。而更多的时候,说的其实是我们的父亲。

我们是来自中国的女同。我们长大时,父亲多半在家,却像不在。他坐在客厅里,却远在天边。我们从没有真正聊过天。他不会主动和我们联系,我们也不会主动和他联系。出国后,为了保持联系,我们偶尔发去几张自己的照片,假装自己没有穿孔、没有纹身、没有染发。即便我们打电话或视频,也只是礼貌地互相问几句,不会触及彼此生活的深处。

关于他的故事,我们大多是从妈妈那里听来的。她有时翻出几张旧照,里面有着我们不记得的童年。我们顺势和爸爸聊起近况,又很快沉默。我们靠暗示、靠语气,让对话显得客气又得体。然后他也许会说:“你现在过得真好,我都没想到你会过得这么好。”再然后,我们各自散去,各过各的生活。

这种关系的空白在一代又一代的家庭里重复出现。沉默成了沟通的方式,让我们学会在空白里表达关心,在客气的距离里维系亲情。我走进江麟冶的展厅时,不断想到这一点。那些照片和文字,不只是她家庭的记忆,更像是时间留下的痕迹——家庭的亲密被权力拉开,两代人的连结随着历史一点点断裂。

空白

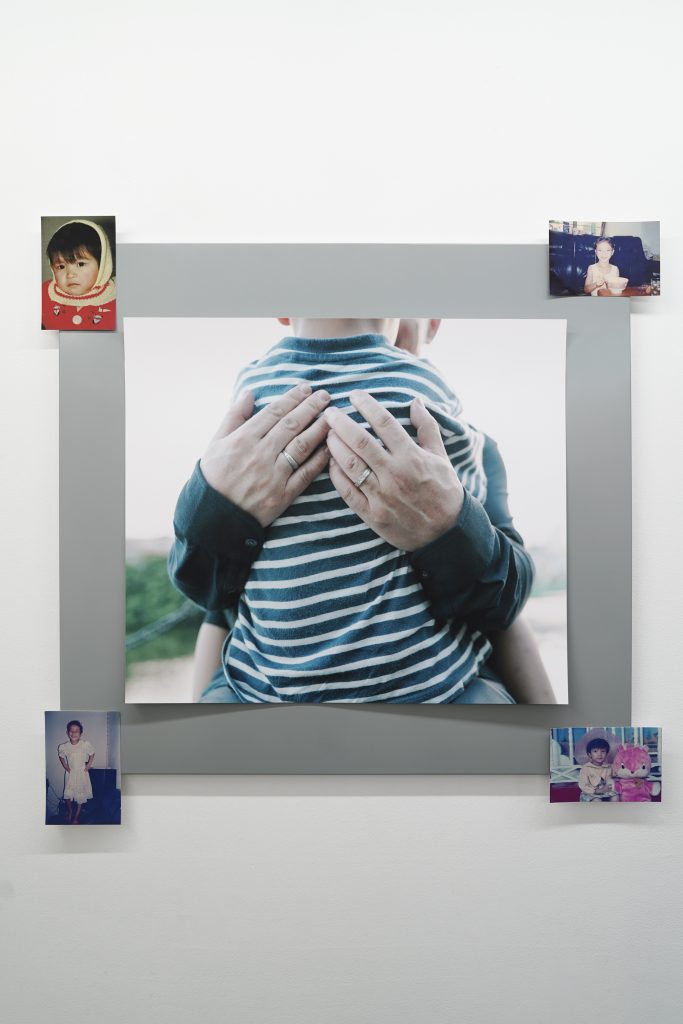

那天的对话一直在我脑中回荡。麟冶的作品以家庭老照片为素材,她用磁条把喷墨照片吸附在金属板上,看似稳固,却又脆弱。那些照片既被保存,也可能随时被移动、取下、重新排列,就像记忆本身那样不稳定。

有的照片独自悬挂,有的叠在她 2018 至 2019 年拍摄的大幅作品上,像是在让过去与现在对话。她做了一种时间的并置:她作为孩子与作为艺术家的自己,她作为女儿与作为母亲的自己,角色交织。我们看到年轻的麟冶,笑着站在父母身边;看到她的儿子顺顺与外公同框,三代人的影像被放在同一块板上。历史仿佛在重演,又似乎早已不同。

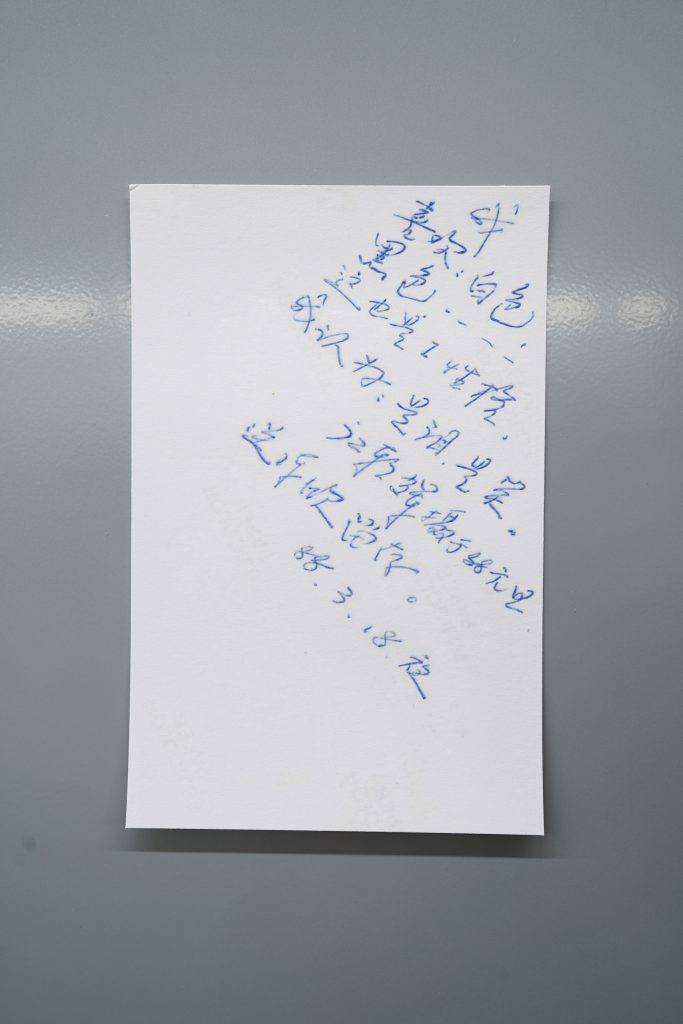

这个展览,乍看是一幅完美的家庭图景,但再仔细看,却会发现更多细节。1988 年拍摄的一张父亲肖像背面,有一段他亲笔写下的字:“我喜欢:白色 / 黑…… / 这也是我个性 / 我想它是泪,是笑 / 江朝辉摄于一九八八年元旦 / 赠陈欣留存 / 88.3.18 夜。”

这段他写给小舅子陈欣的文字,诗意又脆弱。如果麟冶没有把照片翻过来,它可能永远不会被看见。她的展览让人不禁去想:还有多少情感,被压在照片的背面?还有多少亲密,以这样的方式被时间保存着?

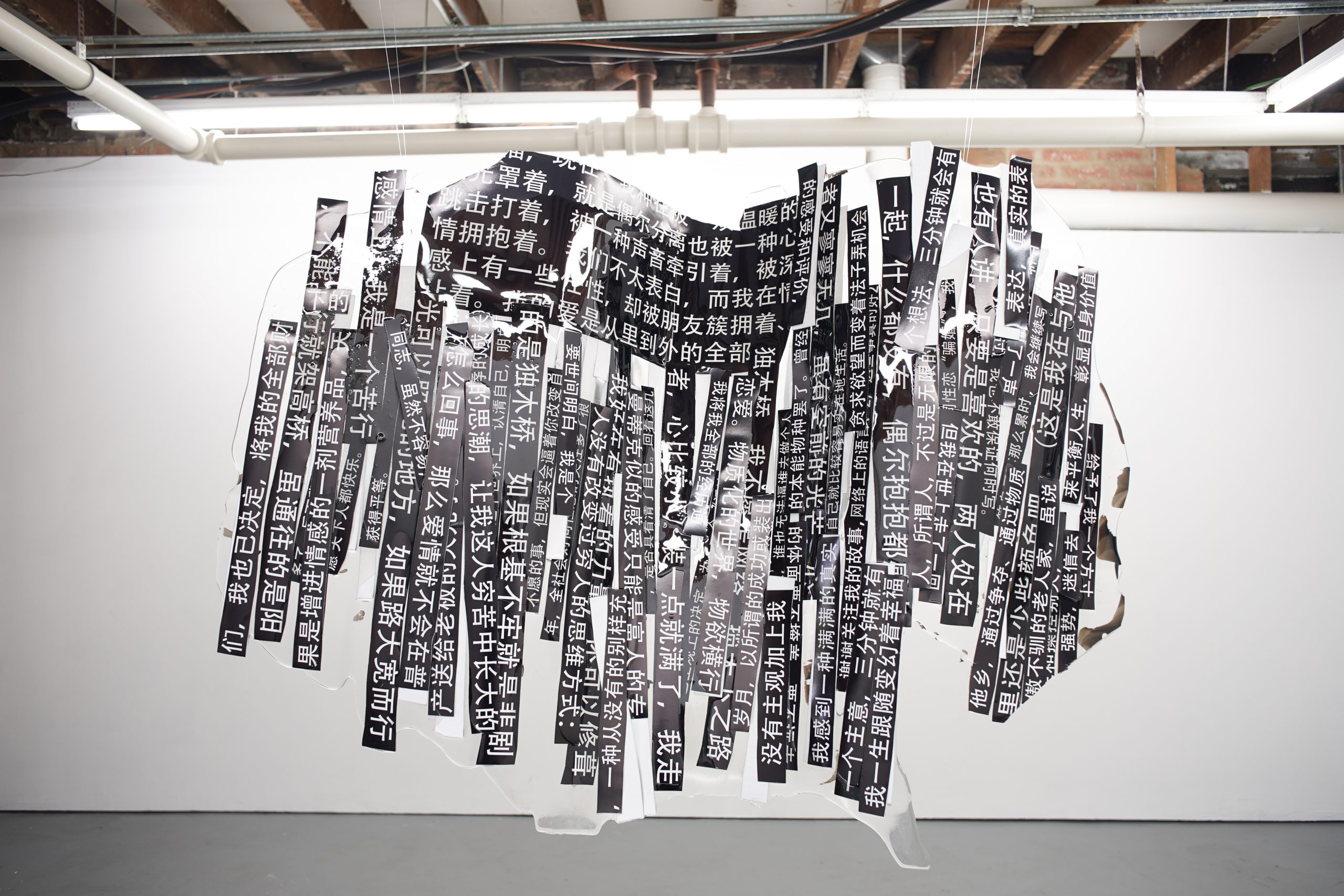

展厅中央悬挂着一件雕塑作品,名为《摘录自父亲的小说〈深圳故事〉》。它由一段段文字打印后封入树脂,取自她父亲匿名写下的自传体网络小说。小说记录了一名男同性恋者长达十年的匿名生活。麟冶十四岁时在家里的电脑上偶然发现了这部小说;多年以后,在芝加哥,她才终于能以成年人的身份和父亲谈起这件事。她的展览,讲的正是这些不被谈论的“空白”。

在小说的片段里,他写给陌生的读者时,带着感激,也带着温柔。他感谢那些愿意倾听的人——在匿名的世界里,他们是他唯一能说话的对象。他的文字真挚、急切,写着欲望,也写着疼痛。那种被压抑太久的渴望,与希望大环境改变的信念纠缠在一起。在那些句子里,他是一个完整的人。他写道:“谁也无法逼谁去做个人。”那句像是在责备自己,又像是在为自己辩护;既有羞耻,也有倔强。那是他对世界说的一句话,也是在对自己说。

在麟冶的家庭里,妻子看到的是体面的丈夫,小舅子看到的是亲密的手写留言,匿名的网络读者看到的是他最隐秘的情感。那女儿呢?女儿看到了什么?我们无从得知。

他写作了十年的网络论坛天涯社区“一路同行”板块,在 2017 年突然关闭。公告上写着:“由于不可抗因素。”那几个字像是一种无声的宣判。十八年间,那是无数同志在其中分享故事、情感与文学的家园。关闭前,管理员发出最后一条消息:“请用户自行保存个人数据。感谢各位版主和网友多年的辛勤付出。”

如果没有人去保存这些档案,他的文字会就此消失。麟冶的雕塑既是艺术,也是在挽救那些正被时代吞没的档案。她选出的那些句子,是整个社群仅剩的碎片。家庭的沉默与国家的审查,有着惊人的相似:它们都让性少数群体的声音消失,让爱变得不可见。

匿名,署名

麟冶和妹妹,是在不同的时刻、各自偶然地发现父亲在写作。麟冶十四岁时,在家里的电脑上偶然发现了那部小说;十二年后,妹妹在父亲的手机里发现了 Blued。工具换了,年代换了,但传递的方式没有变。边缘群体的经验,总是在这样的偶然里被继承的——靠直觉,靠那些藏得不够深的痕迹,被不经意间发现。

家庭里的两代人都在“寻迹”,但是方式不同。父亲在匿名的网络里写作,用故事和距离建立起他的社群;她署真实姓名创作,把家庭、记忆和性少数群体的真实生活带进展览,让陌生人得以看见、得以理解。我说不清哪一种更勇敢,也不确定“勇敢”是不是他们真正想要的。

我

喜欢:白色

黑……

这也是 I 个性

我想它是泪,是笑

江朝辉摄于一九八八年元旦

赠陈欣留存

1988 年 3 月 18 日夜。

照片由艺术家提供。

也许该问的不是谁更勇敢,而是:是什么样的时代,让他们只能这样说话?父亲生活在一个“被看见就可能受伤”的年代,她却在“不被看见就会被遗忘”的年代里长大。历史给了他们不同的命运,也造就了不同的勇气。

父亲的文字漂浮在网络的角落,被匿名阅读;她的作品悬在芝加哥的白墙上,被公开凝视。两种表达,一种隐,一种显,都是在为存在寻找空间。它们都不完整,却都必要。

我们也许永远不会知道,女儿是否真的理解父亲。但她继承了他的方式——创作,也表达。她的展览几乎没有说明文字,观众只能像她当年那样,靠耐心、靠直觉、靠对细节的捕捉,一点一点拼出故事。他在匿名的论坛上连载十年,用时间让意义慢慢聚合。她在展厅里反复移动照片,让人们在排列的缝隙中,自己去体会这个家庭。他们都在处理碎片,也都在说那些不能直说的话。

文字与影像,正面与反面,显露与隐匿,他们都在那条模糊的边缘上创作。

她从小就想逃离那个让她窒息的家。她很早就知道自己属于边缘,便用创作为自己发声。她和父亲在艺术气质上的相似,几乎像命运的呼应,却又被语言与时代隔开。同一个家庭里的两位性少数艺术家,用不同的方式记录欲望与身份。

原生家庭,创建家庭

我是在今年五月认识麟冶的。那天我在芝加哥一个酷儿艺术展的留言本上写下自己的感受——我缺席着,却仍在寻找;我在不属于我的空间里,试着让自己的声音被听见。作为一个身处异乡的中国人,也作为性少数群体中的一员,我却在这样的展览里,看不到自己的影子。

她看到了那条留言,在小红书上发了出来,而我刚好刷到。就这样,我们进入了彼此的生活。从那以后,我们成了朋友,常常聊起身份和家庭。

麟冶能和父亲谈论“性少数”这件事,并不是自然而然发生的,而是从拍摄开始的。镜头成了一个契机,让她能用这个角度去重新观察他。2018 年起,她开始拍父亲,也拍自己和儿子。她并不是想重现旧照里的幸福,而是在追问:他是谁?在“父亲”和“丈夫”的角色之外,他是什么样的人?

对她来说,摄影是一种持续的注视,是谈话无法替代的凝视。透过镜头,她可以在没有预设的状态下重新认识他。展览现场,艺术也成了一种新的家庭纽带,让那些中断的关系重新被看见。

那天在展览上,我们这群女同聊起家庭,发现大家都在说同一句话:“和他们不太熟。”后来我把这件事告诉麟冶,她却摇头。她说,她和父亲的关系并不是“不熟”,而是更复杂的。他虽然不总能理解或支持她的艺术追求,但始终在意她。他的转变,是因为他看到了她在创作上的坚持。

如今,他们也能谈起性少数、身份这些话题,但总是绕着说。谈话披着一层“专业”的外壳,从艺术、创作的角度切入,很少真正触及自己的生活与历史。那样的交流更安全。她和我聊起这个展览时,反复提到一句话:“希望你能看到我对这个话题、对这个展览的 care。”那份 care,不只是对作品的,也是她看待父亲、呈现父亲的方式。

像麟冶的父亲一样,她也在寻找与他人的连接。她把自己的家庭故事摊开,让别人从中看到自己。那那不是一个“典型”的家庭,却在每一次互动里,都能看到性别、取向与身份留下的痕迹。它曾被隐藏,又从未真正消失。它有尴尬,也有疼痛,却那么真实。就像墙上那些没有框的照片,还在进行中,却已经足够真诚。

不可抗力,残存档案

我第二次去看展时,麟冶正在为作品拍记录照。我们都在做各自的档案保存工作。她告诉我,这些家庭照片原本放在母亲的老家,从未被展示过。她重新拍摄、再打印,让它们永远停留在“被发现的那一刻”——褪色的笑容、模糊的温情、早已散去的家庭。

我常想,档案的保存之所以重要,是因为记忆随时可能消失。如果她没有翻出这些照片,就不会看到父亲写下的那行字;不会意识到童年里或许也有过快乐;不会开始问:什么是“家”?我想要怎样的家?也就不会有这场展览。

麟冶的父亲写作了十年的论坛天涯社区“⼀路同行”,因不可抗力,在 2017 年关停。十八年来,那里留下了无数同志的故事、情感与文字,最终却在一夜之间消失。而私人档案——家庭相册、电脑记录、照片背面的字迹,这些地方藏着性少数群体的谱系,同时也藏着它们可能消失的命运。

“寻迹”,成了一种生存的方式,也是一种重新创建家庭的尝试。展厅中央那件雕塑,是父女之间隔着空白的合作。她挑出那些触动她的句子,用碎片去理解他,也理解自己。在那件作品里,他们跨过时间与沉默,终于有了真正的对话。

麟冶是官方媒体口中的“生活西化的女儿”,这个词也曾被《中国新闻网》用来形容电影《瞬息全宇宙》里的女儿,以此巧妙地避开“女同”二字。她离开了中国,成为又一个漂泊海外的华人。如今她站在远处回望,不再只是那个被误解的女儿,而是能看见父亲完整模样的人,一个同样被“不可抗力”推着离开、挣扎、隐身的人。

学会把父母看作完整的人,也许正是我们成长的痕迹。那样的看见,有时让人更接近,有时也让人更疏远。在华人的家里,被看见,不一定意味着被理解;被理解,也不代表就能被爱。我不知道麟冶的父亲从女儿那里能得到什么,也不知道他心里真正想要的是什么。我只知道,她能给予的,是一种能穿透距离与沉默的理解。

我们说“我们没有爸爸”,可在这些碎片里,还是忍不住去捡,去拼,去保存。展厅中央的雕塑,那些由麟冶亲手挑出的文字,是一场父女隔着空白的合作,也是一种对沉默的回应,对不可抗力的抵抗。性少数群体用艺术重建家庭,大概就是这个样子吧:让缺席的人以另一种方式在场,让“寻迹”本身,成为爱的方式。

Linye Jiang presented Scavenger Hunt at 4th Ward Project Space September 14 – October 19, 2025.

About the Author: 王悦瑶(Reo Wang,she/her)是来自中国的酷儿、移民、业余拳击手,也是明尼苏达大学的博士生,目前居住在芝加哥。她的学术研究关注性少数青少年的成长、教育与社群的关系,以及种族与性别少数群体如何在交错的文化中寻找自我。她以写作为方法思考艺术,也借艺术去理解身份、离散与代际沟通的纠缠。她和艺术家江麟冶的相识出于偶然。那天,她在一场酷儿艺术展上留下几句感想,原本并未期待回应,却意外因此与江麟冶相遇。那一刻,她意识到,艺术能让原本没有空间相遇的人,彼此靠近。

Find Reo on instagram at @reo.y.w